一、意间AI绘画的技术内:算如何理解艺术

意间AI绘画的心竞争力在于其深度学习模型的精妙设计。不同于简单的滤镜应用,它采用了多模态神经架构,能够理解并解构用户输入的文本描述,将其转化为富有艺术感的视觉元素。该应用训练时吸收了从文艺复兴到当代数字艺术的数百万幅作品,使其能够精准捕捉不同艺术流的风格特征。

三、AI艺术的边界:工具还是创作者?

随着意间AI绘画用户群体的扩大,关于AI艺术版权和创作归属的讨论日益热烈。当用户输入"梵高风格"生成作品时,这是对的致敬还是无意识的抄袭?平台推出的"原创度检测"功能试图回应这一争议,它能识别生成作品中过于明显的风格模仿,并提示用户进行调整。

二、功能体验:从新手到专业创作者的平滑过渡

意间AI绘画的界面设计遵循"简单入门,深度可控"的哲学。基础用户只需输入几个关键词就能获得惊艳效果,而高级面板则提供了包括触度、饱和度、构图平衡等二十多项微调参数。这种分层设计既满足了普通用户的即兴创作需求,也为专业艺术家提供了足够的创作控制力。

五、未来展望:AI与人类艺术的共生之路

站在技术发展的十字路口,意间AI绘画团队正在探索更具前瞻性的功能。据内部消息,下一代版本将引入"协作模式",AI不再只是执行者,而是能根据用户的实时调整不断学习和适应当前创作风格的伙伴。这种双向互动可能重新定义人机共创的边界。

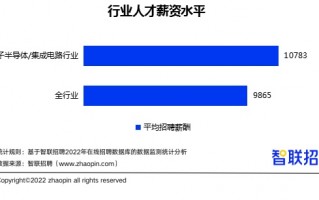

四、行业影响:重塑艺术创作生态

意间AI绘画的出现已经对多个行业产生了涟漪效应。在插画领域,它成为创作者的高效灵感加速器;在教育行业,艺术教师用它向学生直观展示不同流的区别;甚至在心理治疗领域,有咨询师引导患者通过AI绘画表达难以言喻的情感体验。

资深点评人观点:

数字艺术策展人 李明远: "这篇文章深刻捕捉了意间AI绘画的双重性——技术层面改变了创作方式,文化层面挑战了艺术认知。特别是对议题的探讨,点出了我们行业正在面临的集体焦虑。"

"最令人惊叹的是它处理抽象概念的能力,"数字艺术策展人李明远指出,"当你输入孤独的鲸鱼在星空中游弋,它不仅能准确呈现这些元素,还能赋予作品一种超现实的忧郁氛围,这已经超越了简单的图像生成。"

AI研究员 陈默: "文章结尾关于共生之路的展望尤为可贵。在大多数讨论非黑即白地站队支持或反对时,这种性的中间立场反而最接近问题的复杂本质。"

科技评论家 王岩: "从产品功能分析到影响预判,论述层次分明。我特别欣赏对经济壁垒的讨论,这确实是AI绘画最被低估的值——它让艺术表达不再是特权阶层的专利。"

艺术治疗师 林芳: "作者没有停留在技术表面的喝,而是深入到了AI艺术的心理疗愈值。这种多维度视角正是当前讨论所缺乏的,为专业读者提供了全新的思考角度。"

但最深远的影响或许在于它打破了艺术创作的经济壁垒。传统艺术学习需要数年甚至数十年的训练和昂贵的材料投入,而现在,任何人只需一部智能手机就能探索自己的艺术潜能。这种主化进程正在催生全新的创作者经济和数字艺术市场。

同时,平台也在积极构建创作者,通过数字证书和存证等技术,为优秀的AI生成作品建立可验证的值体系。这些举措不仅关乎商业成功,更是在为即将到来的AI艺术铺设基础设施和框架。

更值得思考的是,当AI能够完美模仿任何人类艺术家的风格时,艺术的本质值是否会发生根本改变?艺术评论家张薇认为:"意间AI绘画最性的影响不是它生成了什么,而是它迫使我们去重新思考创造力、原创性和艺术值的定义。"

特别值得一提的是其"风格融合"功能,用户可以上传两幅不同风格的作品作为参考,让AI生成兼具两者特点的新作。这种创新为跨界艺术实验开辟了全新可能,已有设计师利用这一功能成功融合了浮世绘与赛博朋克风格,创造出令人耳目一新的视觉语言。

《意间AI绘画:当艺术创作遇上人工智能》

在数字艺术创作领域,一场由人工智能引领的正在悄然发生。作为这场的先锋,意间AI绘画App以其独特的算和用户友好的界面,正在重新定义"人人都是艺术家"的可能性。本文将带您深入探索这款改变游戏规则的应用,揭示它如何打破传统艺术创作的门槛,同时引发关于AI艺术本质的深刻思考。

相关问答