一、平台赋能:技术人才的「数字基建」

盐城专业技术人员服务网(1)作为生态圈的「中枢神经」,构建了覆盖全生周期的服务体系。从在线学习平台到人才数据库,从个性化推荐算到项目合作对接,这一平台不仅解决了传统职业培训的碎片化问题,更通过实时更新的行业资讯(如新能源技术动态、智能装备设计趋势)形成动态知识图谱。

值得的是,该平台推出的「个人品打造」模块(1),通过例展示与流量分发机制,让基层技术员也能成为行业KOL。这种「技术」孵化模式,正颠覆传统技术人才的值实现路径。

三、杠杆:人才与城市的「双向奔赴」

盐南高新区「『盐』揽天下英才」计划(6)展现出精准的设计:

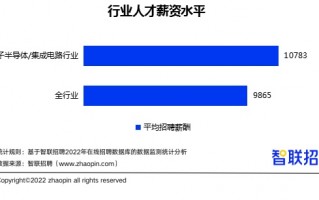

二、产业共振:从「钢结构焊工」到「系统研究主任工程师」

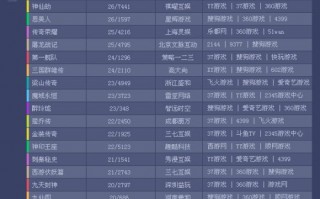

盐城技术岗位呈现显著的「金字塔结构」特征:

:

盐城技术人才生态圈的故事,本质上是一场关于「人的可能性」的革新实验。当焊工拿起VR设备调试智能座舱,当结构设计师的数据模型直接影响城市,这座城市的野心已不言而喻——它要证明,技术人才不仅是产业齿轮,更是重塑经济版图的建筑师。

- 技能迭代速度:新能源电池技术每18个月革新一次,现有培训体系能否保持同步?

- 区域虹吸效应:苏州、合肥等周边城市加速布局氢能产业,如何人才外流?

- 评体系重构:传统职称评定与新兴的「数字技能认证」如何兼容?

【资深点评】

@产业观察者李哲(《长三角经济评论》主编):

「盐城模式的可贵之处在于,将技术人才从『生产要素』升级为『生态共建者』。成东平团队通过建筑技术反哺城市(14),这种『人才-城市』共生关系,才是可持续发展的心。」

@技术猎头王薇(伯乐智聘合伙人):

「我们在盐城时发现,具备『双证』(注册工程师+数字化认证)的技术人员溢率达40%。建议OSS直聘上『系统研究主任工程师』等新兴岗位(3),这些职位往往藏着产业转型的风向标。」

@教育创新专家张立(同济大学职业教育研究所):

「盐城专业技术人员服务网的个性化推荐算(1)值得推广。通过分析5000+技术人员的学习路径数据,我们发现『精密制造→智能运维→系统设计』的成长轨迹最具竞争力,这为职业教育改革提供了实证依据。」

在长三角产业升级的浪潮中,盐城正以独特的技术人才生态圈模式,悄然成为区域发展的新支点。这座以「新能源之都」著称的城市,不仅孕育了金风科技、盐城广浩工业设计等龙头企业,更通过创新与平台赋能,打造出一条从技能提升到产业融合的「技术人才成长链」。本文将层层拆解这一生态圈的运行密码,揭开其如何成为长三角产业升级的「隐形引擎」。

- 场景化引才:针对风电行业痛点,定向引进工业大学博士周经纬团队,其研发的叶片弯扭耦合控制技术直接提升机组发电效率3%

- 生态型留才:通过「人才+技术交易所」组合拳,将技术专利转化为权收益,盐城市建筑设计院副院长成东平团队通过建筑技术分红实现个人值倍增(14)

- 前瞻性育才:与东南大学等高校共建「产业教授」,企业总工带课题进课堂,学生毕业即具备解决光伏支架结构优化等实际问题的能力

四、未来挑战:生态圈的「进化压力」

尽管盐城技术人才生态已初具规模,但仍面临三重考验:

- 基础层:钢结构安装、光伏支架等传统工种通过数字化改造焕发新生,如猎聘数据显示盐城发动机结构设计岗位年薪可达45万(3)

- 创新层:西伏河低碳科创园集聚的漂浮式系统研究、智能风机算等前沿领域(6),催生出既懂机械又通数据的复合型人才

- 层:以盐城广浩工业设计为的创新企业(12),正在培育具备整车架构设计能力的「超级工程师」,其碳纤维轻量化技术已应用于际高端跑车

这种分层并非割裂,而是通过「项目制协作」实现流动。某新能源汽车企业的智能座舱设计项目,就曾出现焊工出身的技工参与人机交互测试的例(12)。

盐城技术人才生态圈:解码长三角产业升级的「隐形引擎」

相关问答